|

|

«Вдыхайте небо, живите небом, — И небесами засветит взор!» Игорь Северянин Усадьба, лето, идиллия. Прохладный полумрак дома контрастирует со светлой зеленью парка. Мы словно бы находимся в той комнате, откуда открывается вид – статуя, деревья, скамейка, девочка с книгой. Ощущение ароматов – синие цветы на туалетном столике и тёплый дух июньского дня. Перед нами – картина Николая Богданова-Бельского «Лето», написанная в самом начале 1910-х. Художник, по большей части прославившийся живописанием крестьянских детей, тут выступает в неизвестном качестве – он дарит настроение. Как тонко уловил он спокойствие, негу, счастье! Скоро всего этого не будет – сначала Первая Мировая, затем – революционный вихрь, гражданская война и неминуемое, но такое ожидаемое чудо-обновление.

|

|

|

|

"Он чувствовал и понимал людскую душу…" — в этой характеристике, данной односельчанами Ефима Васильевича Честнякова (при рождении — Евфимия Васильевича Самуилова, 19 (31) декабря 1874 г. — 27 июня 1961 г.) через несколько лет после его смерти, ясно слышна справедливость древней поговорки "глас народа — глас Божий", в иной форме, с другого ракурса утверждаемая евангельским: "Въ началѣ бѣ Слово, и Слово бѣ къ Б~гу, и Б~гъ бѣ Слово". Потому что речь идёт о душе не человеческой, единичной и отдельной или о некоем множестве таких душ, а о душе людской, то есть единой и общей. И честняковское понимание этой людской, народной души вовсе не ограничивалось средствами изобразительного искусства.

|

|

|

|

«Первая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет все, что может поумнеть», - сказал драматург Александр Островский на открытии памятника Александру Пушкину в 1880 году, и он абсолютно прав. Пушкин – это не только поэзия, проза, чувства и грёзы; это ещё и тонкое ощущение исторических эпох, которых он касался в своём творчестве. Как изящно Пушкин обрисовал XVIII век: «Ловласов обветшала слава / Со славой красных каблуков / И величавых париков»! В этих строчках – вся сладость и гадость галантного столетия, его гордость и роскошество. Ловлас – Lovelace – центральный персонаж романа Самюэля Ричардсона «Кларисса» – ветреный, коварный красавец, но при том – разумник, типичное порождение эры Вольтера.

|

|

|

|

В философии сегодня происходит радикальная смена парадигм. Об этом радикализме свидетельствует отказ современной философии от поисков места человека в мире, ибо этого места у него просто нет. Если бы это место было, то у нас не возникло бы разочарование той цивилизацией, внутри которой мы живём. Мы недовольны не только техническим отношением к природе, но и техническим отношением общества к человеку, ибо статус человека в нем определяется не его личными качествами, а его положением в социальной иерархии. Способы участия человека в социальной жизни исчерпали себя, ибо социализация человека мало чем отличается от дрессировки животных.

|

|

|

|

— Андрей Владимирович, насколько на ваш взгляд актуально создание или формализация так называемого русского мировоззренческого канона? — Мне кажется, этот вопрос назрел давно. Он начал активно решаться с середины XIX века, с дискуссии между славянофилами и западниками, с трудов наших великих писателей Достоевского и Тютчева, философов Данилевского, Леонтьева и Соловьева, с картин передвижников (особенно Сурикова), с русской музыки в лице Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова. Этот процесс можно назвать началом систематического цивилизационного самосознания России.

Российская философская мысль и позднее над этим работает, но потом процесс тормозится, потому что восторжествовали идеи, далекие от задачи цивилизационного самосознания России: социалистические, либерально-демократические, пришедшие с Запада и приведшие, кстати говоря, к двум великим российским трагедиям XX века: к социалистической революции и к так называемой «перестройке», носившей либерально-прозападный характер. И вот сейчас мы возвращаемся на новом уровне к необходимости наконец-то осознать себя в качестве особой цивилизации

|

|

|

|

Когда-то давно Институт философии (тогда ещё) Академии Наук СССР занимался исследованием «единственной научной» марксистско-ленинской философии: «диамата» и «истмата» вместе с «научным атеизмом». В то время современные западные философы если и изучались, то обычно с целью последующей беспощадной критики их «буржуазных» и «ревизионистских» концепций. Но 30 с лишним лет назад ситуация изменилась. Марксизм-ленинизм списали в утиль, «идеологические барьеры» пали, наступил «плюрализм», а Институт философии (теперь уже) Российской Академии Наук решил наверстать упущенное и начал «осваивать» неизвестных россиянам европейских, североамериканских и латиноамериканских авторов.

|

|

|

|

— Алексей Олегович, какая, на ваш взгляд, самая насущная проблема российской архитектуры? — Диагноз давно поставлен. Это утрата нашей архитектурой государствообразующего положения и, как следствие, обрушение статуса архитектора. Архитектура сегодня не «купол» для всех искусств, а сервис, который обслуживает интересы стройкомплекса, где красота исчерпывается набором цветов, фактур и выходом квадратных метров. В середине XX века ликвидировали академическую архитектуру, стремясь решить наиострейший жилищный вопрос. Это благое намерение «инфицировало» отечественное зодчество утилитарностью, позже эта «болезнь» многократно усилилась в либеральной экономической модели. В результате мы утратили понимание призвания архитектора, который должен видеть целостную картину от культурного компонента до материаловедения. Таких специалистов у нас сейчас — единицы, а вот «фрагментарных» — с избытком. Я считаю, что мерилом ценности архитектуры категорически не может быть только экономика.

|

|

|

|

«Вы, жадною толпой стоящие у трона...» Лермонтов Когда на минувшем Всемирном русском народном соборе Президент России, наш Верховный главнокомандующий говорил о борьбе за суверенитет – он упомянул разные аспекты: политический суверенитет, экономический, даже технологический... Не прозвучало только одно – культурный суверенитет. А он сегодня (да и всегда) был и остаётся определяющим для независимости как самого народа, так и высшей формы народной самоорганизации – государства, этим народом созданного. В нашей истории уже не раз бывало, когда государство Российское, созданное государствообразующим русским народом совместно с другими коренными народами России, сохранялось только общностью нашей суверенной культуры, в основе которой лежало и лежит Православие.

|

|

|

|

1937-й – это не только год, когда размах сталинской зачистки ленинско-троцкистской гвардии достиг своего пика. Это так же год столетнего юбилея гибели Пушкина, отмеченного в Советской России 1937-го с небывалым размахом. Более того, фигура Пушкина, до этого момента находившаяся в тени, в ходе февральских торжеств 1937-го г. заняла в совершенно феноменальное место советском пантеоне. Сияние вновь прославленного в лике советских святых поэта не просто затмило лики прочих советских культурных икон, но едва ли не сравнилось с сиянием «вечно живого» и «самого человечного человека» Ленина.

|

|

|

|

У меня состоялась глубокая, длинная и во многом неожиданная беседа с министром культуры Ольгой Борисовной Любимовой. Министр, очаровательная женщина, поделилась со мной ощущениями от огромной кропотливой работы, в которую она погружена. Она сказала, что в сознании русского человека происходит перелом. Люди тянутся к возвышенному. И я сам, и близкие мне люди искали, жаждали русского духовного интеллектуального прорыва. И вот мои чаяния подтвердились. С началом Специальной военной операции из России хлынула волна либеральных интеллигентов. Публицистов, представителей шоу-бизнеса,…

|

|

|

|

Словакия – первая западнославянская страна, официально восстановившей культурные контакты с Россией и Белоруссией.Велика в этом роль личности – самодостаточной, стержневой, с подлинным душевным здоровьем – подобную которой мы не видели в европейской политике уже лет двадцать. Имею в виду министра культуры Словакии Мартину Шимковичову. Вот прямые цитаты из её интервью, данного после назначения на министерский пост в октябре 2023 года. «Токсичная идеология должна быть отсечена. Мы должны поддерживать всё позитивное и здоровое. Наши дети должны знать наши корни. Они являются основой для их роста.

|

|

|

|

На протяжении всей своей жизни Эдгар По, вопреки великолепно развитой способности к логическому мышлению, данному ему от природы и насильственно, смею думать, культивируя в себе дары в области поэтической, руководствовался исключительно иррациональными движениями своей души, приведшими его к печальному концу. Совместить два эти не вполне совместимые свойства он попытался в рассказе «Бес противоречия», который, помимо всего прочего, может дать нам очень важные посылы и для понимания других умственных извращений, прочно занявших место в мозгу западных людей (впрочем, теперь уже не только западных).

|

|

|

|

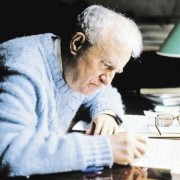

Сегодня, когда Россия с муками, кровью и жертвами пытается выйти (в связи с чем невольно вспоминается поговорка "вход рубль, выход два") из своего трагического опыта более чем полувекового самоотрицания и стремления полностью раствориться в "общечеловеческой", а на деле, как выяснилось, античеловеческой цивилизации западного глобализма, великий отечественный композитор Георгий Васильевич Свиридов(3 (16) декабря 1915 г. — 6 января 1998 г.) и его творческое наследие вновь оказываются на линии фронта мировой "гибридной войны". Точно так же, как там сражаются не только бойцы СВО,…

|

|

|

|

В истории отечественной культуры эпоха, которую можно назвать его именем, длилась почти сорок лет, а потому, с неизбежной поправкой на саму сферу деятельности, вполне сопоставима — особенно по созидающему влиянию своему — с политическими эпохами Екатерины Великой или Иосифа Сталина. И дело здесь не сводится только к тому, что великие произведения композиторов «Могучей кучки» или художников-передвижников, по большому счёту, непредставимы без фигуры и влияния Владимира Васильевича Стасова. Это, бесспорно, самые заметные вершины открытого и отчасти созданного — в том числе его собственными непрестанными усилиями — материка русской классики второй половины XIX—начала ХХ века.

|

|

|

|

«Я русский, И мне повезло. Я русский, Всему миру назло». Из репертуара современного певца SHAMAN В производственной мелодраме «Весна на Заречной улице» (1956) есть замечательный фрагмент – рабочий Савченко приходит к учительнице Левченко, а та, небрежно кивнув, начинает с упоением слушать по радио Второй концерт Сергея Рахманинова. Лицо строгой девушки преображается, делаясь мечтательно-задумчивым. Мелодия накатывает, как волны. Каждая нота попадает прямо в сердце. Что ж, тогда влюблённый пролетарий тихонечко ретируется, не выдержав конкуренции – где он, а где – Рахманинов?! Эта пятиминутная сцена сыграна без реплик – мы слышим фортепиано Льва Оборина в сопровождении оркестрантов,…

|

|

|

|

| |

|